Actualmente, vivimos en una sociedad donde la información fluye de manera casi instantánea. Un dato puede viajar en segundos por todo el mundo, sin importar como de veraz pueda ser. Las plataformas digitales, principalmente las redes sociales como Twitter o Instagram, son algunos de los lugares por los que la mayor parte de la información viaja a cada rincón del planeta, de hecho, cada vez más personas recurren a las redes sociales para informarse: El 40% de las personas entre 18 y 24 años se informa a través de las redes sociales, tal y como afirma el vicepresidente sénior de Google, Prabhakar Raghavan. En estas plataformas, cualquier usuario puede compartir contenido potencialmente propagable, ya que este contenido no verificado juega con factores como la emoción, las reacciones intensas, las imágenes impactantes o mensajes que se relacionen con los temores o prejuicios persistentes en la audiencia.

La emergencia climática que ha ocurrido en Valencia ha sido fuente de noticias falsas que se han movido por redes sociales e incluso por medios de comunicación. La necesidad de saber más y es la que ha llevado a la población a confiar excesivamente en información de fuentes no fiables y que, por tanto, fomenten la histeria colectiva en muchas ocasiones. La respuesta psicológica es clara: nuestro cerebro no concibe la incertidumbre, necesita responder a los vacíos informativos que surgen de manera rápida. Este fenómeno es lo que en psicología se conoce como ‘necesidad de cierre’. Por ello, en estos momentos de crisis, aceptamos como verdadera toda información que recibamos, especialmente si son mensajes simples que den datos específicos que respondan de manera inmediata a nuestra sed informativa.

Asimismo, la Teoría del Procesamiento Dual considera que las capacidades cognitivas superiores se basan en dos procesos, es decir, nuestra mente no opera como una entidad única. Los psicólogos Daniel Kahneman (1934-2024) y Amos Tversky (1937-1996) desarrollaron esta teoría que se basa en que la mente humana opera a través de un sistema rápido e intuitivo y otro más lento y analítico. El primer sistema se activa de forma involuntaria ante estímulos emocionales mientras que el segundo requiere un procesamiento más pausado y consciente. A la hora de recibir una noticia, en primer lugar, hacemos una evaluación rápida y emocional, basada en la forma en la que nos hace sentir para, posteriormente, realizar un análisis más profundo para determinar su veracidad. Sin embargo, a menudo, solemos quedarnos con la impresión inicial sin pasar a esa segunda fase más analítica.

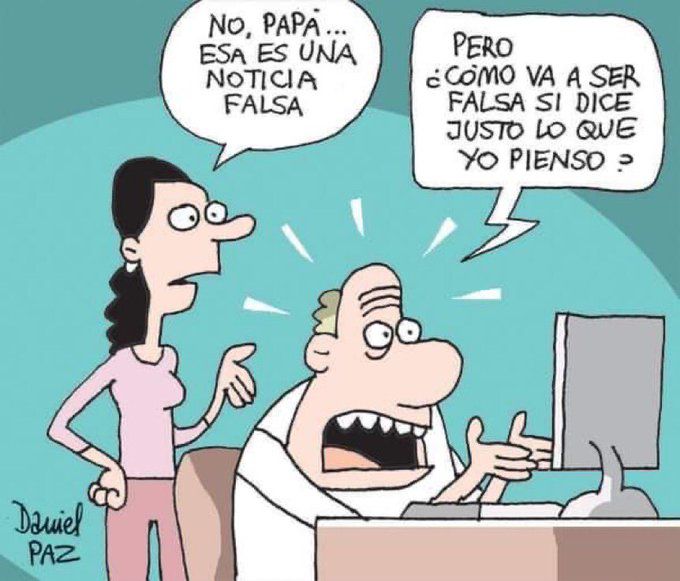

Otra de las razones por las que las noticias falsas pueden llegar a calar en nosotros/as es la tendencia humana a seleccionar la información según nuestros gustos e ideas. Con independencia de la veracidad que pueda llegar a tener una información, seleccionamos aquellos mensajes que se ajusten a nuestra forma de pensar y evitamos aquellos que requieran más esfuerzo cognitivo, es lo que se conoce como sesgo de confirmación. En la actualidad, esta teoría es la que tiene más impacto con motivo de la polarización social existente en el ámbito político. El sesgo de confirmación alimenta esta polarización al reforzar opiniones y fomentar la formación de grupos donde se crean espacios informativos en los que solo se escuchen voces afines. Las creencias se vuelven más firmes y menos propensas al cambio, aunque estemos defendiendo información no verificada.

Uno de los retos futuros en la comunicación y difusión de la información es la construcción de una sociedad menos vulnerable al auge de las noticias falsas para fortalecer nuestra cultura, además de crear conciencia sobre cuáles son las fuentes fiables. Esta lucha es una tarea conjunta que nos involucra a todos/as. De esta manera, conseguiremos que la verdad no quede eclipsada por el caos de la desinformación.

Por Sara Adán.

Añadir nuevo comentario